Arpa tedesca e lira italiana. La Italienische Sprachlehre für Deutsche di Karl Ludwig Fernow, una grammatica di italiano per tedeschi - Federica Brachini

di Federica Brachini

Un tedesco appassionato dell’Italia

All’inizio dell’Ottocento, il tedesco Karl Ludwig Fernow (1763-1808), un ex farmacista divenuto poi storico dell’arte e viaggiatore, decise di scrivere quasi novecento pagine per insegnare l’italiano ai suoi connazionali. Dopo lunghi soggiorni in Italia – prima a Firenze e poi a Roma, dove insegnò storia dell’arte – tornò in Germania e frequentò i circoli culturali di Weimar.

Il legame con l’Italia segnò tutta la sua vita: tradusse e commentò Ariosto, Dante e Tasso, scrisse una biografia di Canova e fu nominato socio dell’Accademia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Nel 1804 pubblicò a Tubinga la sua Italienische Sprachlehre für Deutsche, della quale il contemporaneo Böttiger (1808, p. 10) scrisse che «sorpassa in profondità di penetrazione e in chiarezza tutte quante le grammatiche scritte sulla lingua italiana, lingua fondamentale della moderna cultura».

Fig. 1 Karl Ludwig Fernow (fonte: Wikipedia)

Lo studio dell’italiano in Germania

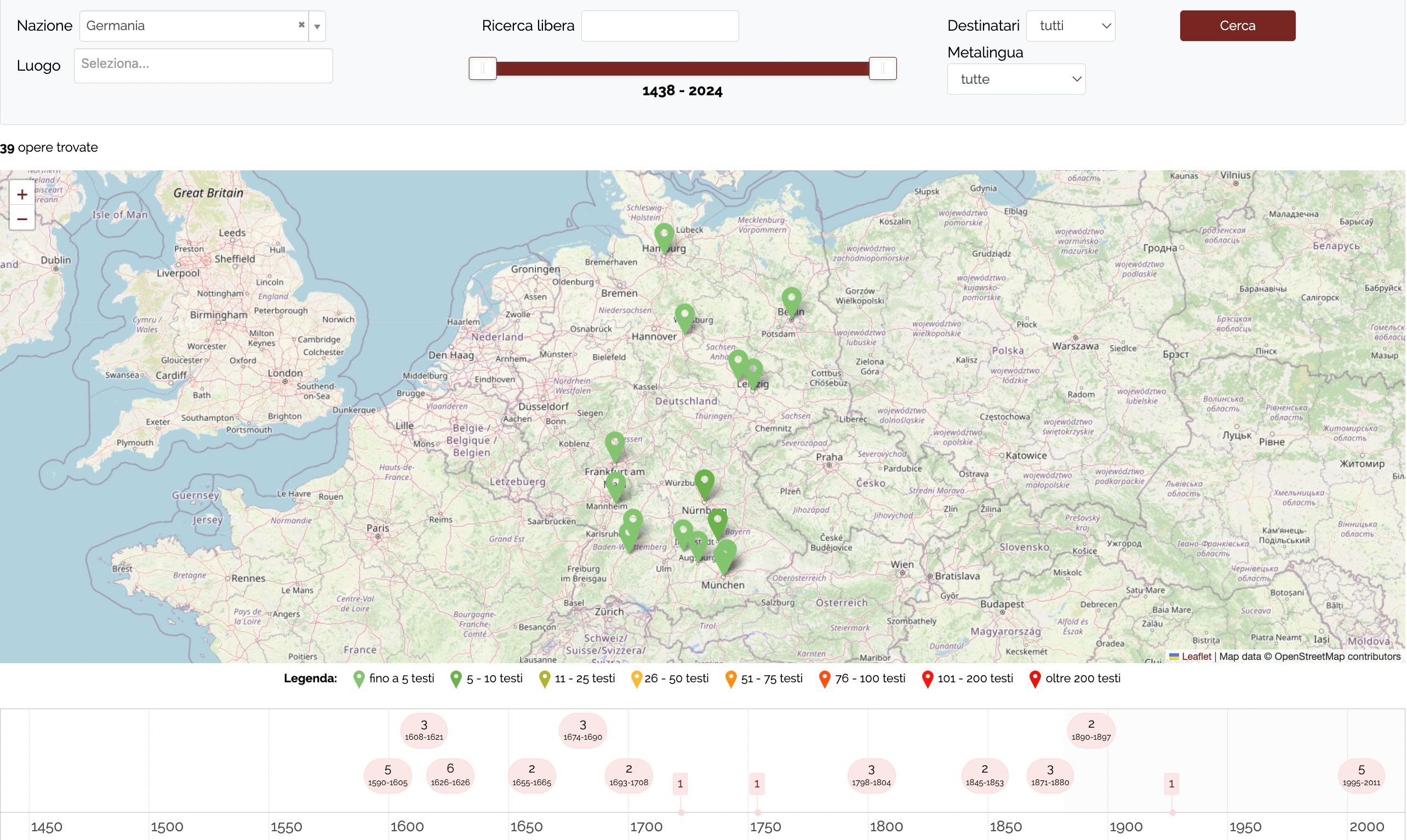

Fin dal Cinquecento, l’italiano aveva attratto studenti in tutta Europa grazie al prestigio della sua letteratura, dell’arte e della musica. Nell’area germanofona, la prima grammatica della lingua italiana destinata a tedeschi è ritenuta tradizionalmente la Grammatica italiana (1616) di Heinrich Cornelius Anchinoander. Tuttavia, grazie all’archivio GeoStoGrammIt, possiamo attribuire tale primato a un breve trattatello grammaticale che introduce il dizionario italiano-tedesco di Levin Hulsius, pubblicato a Francoforte sul Meno nel 1605; per maggiori approfondimenti, si rimanda alla scheda di Danilo Poggiogalli.

Nel Settecento la concorrenza del francese ridusse il peso dell’italiano, la cui popolarità all’estero però sopravvisse grazie alle ragioni appena ricordate e al Grand Tour. Ne è testimonianza il fatto nell’Ottocento furono pubblicate più di cento grammatiche di italiano; tra queste, l’opera di Fernow si distingue per ampiezza, sistematicità e spirito innovativo.

Fig. 2 Le grammatiche di italiano edite in Germania (fonte: https://geostogrammit.it/)

Che cos’è la grammatica per Fernow?

Nell’introduzione della sua opera, Fernow definisce la grammatica come «l’essenza delle regole per la conoscenza approfondita e il giusto uso di una lingua» (p. 3), dove la lingua è concepita non come un dono divino o un caso, bensì come il prodotto naturale del bisogno di comunicare. Inoltre, distingue tra grammatica particolare (legata a una singola lingua) e grammatica generale, che racchiude i principi universali del linguaggio. Lo studio della grammatica generale, spiega Fernow, è per il linguista ciò che la matematica è per il matematico o la legge per il giurista. Questa impostazione lo colloca a metà tra lo Sprachmeister (il maestro di lingua empirico, spesso improvvisato) e il grammatico di professione, come già osservato da Palermo e Poggiogalli (2010, p. 53): Fernow non era un linguista accademico, ma rivendicava basi logiche e filosofiche per insegnare l’italiano.

Struttura e contenuti dell’opera

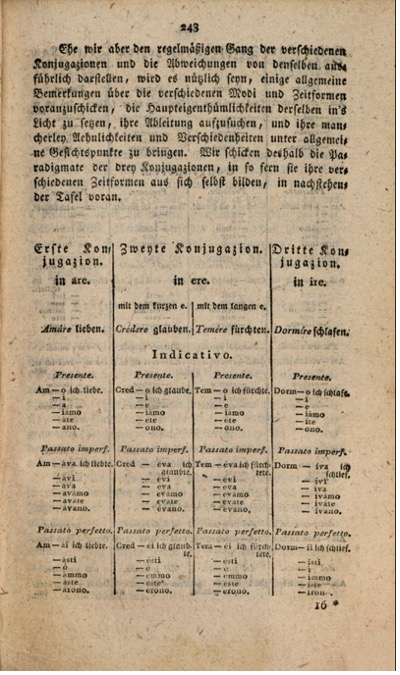

La grammatica è articolata in due volumi e quattro sezioni, ovvero pronuncia, parti del discorso, sintassi e ortografia. Tra le parti del discorso, il capitolo più ampio (oltre 160 pagine) è quello dedicato al verbo, definito la parte più importante e più interessante della lingua in generale e, al tempo stesso, la più difficile da trattare esaustivamente nell’italiano.

Tra gli aspetti più interessanti della trattazione di Fernow – alcuni dei quali segnalati già da Gorini (1997, pp. 182-183) – si trovano: l’individuazione di quattro regole principali per la formazione dei plurali; la riduzione delle coniugazioni verbali a tre (-are, -ere, -ire), abbandonando lo schema latino a quattro; la preferenza per la forma io amavo invece di io amava alla prima persona dell’imperfetto, giustificata da motivi di chiarezza e da coerenza con altre forme verbali in cui la -o marca la prima persona singolare.

Conclusa la trattazione grammaticale, spesso corredata da tavole con declinazioni ed esempi, Fernow aggiunge anche un’ampia appendice sulla poesia italiana, consapevole del fatto che prosa e poesia italiane possano essere considerate quasi come «due dialetti di una stessa lingua» (p. 745).

Fig. 3 Le tre coniugazioni dell’indicativo nell’Italienische Sprachlehre für Deutsche (p. 243)

Le fonti grammaticali

Capire quali siano state le fonti grammaticali di Fernow non è un’impresa troppo ardua, in quanto è stato uno dei primi autori a menzionare esplicitamente gli autori e gli scritti preesistenti da cui si è ispirato (Gorini 1997, p. 178). Nella Prefazione, egli cita grammatici italiani, come Buommattei, Cinonio, Pistolesi, Pergamini, Rogacci, Corticelli e Soave, e grammatici tedeschi, tra cui Karl Philipp Moritz e Christian Joseph Jagemann. Sebbene non neghi i meriti grammaticografici degli autori italiani, Fernow identifica in ciascuno di loro dei punti deboli: del Buommattei critica la troppa attenzione alle parti del discorso, accusa Corticelli di troppa pedanteria, trova le grammatiche di Cinonio e di Pistolesi incomplete, mentre giudica la grammatica del Soave un tentativo poco riuscito di inserire la riflessione filosofica all’interno della trattazione grammaticale. Parole di sola lode spettano invece ai predecessori tedeschi: dalla Italiänische Sprachlehre für die Deutschen (1791) di Moritz, Fernow sostiene di aver ripreso tutto ciò che vi ha trovato di buono e utile per la sua grammatica, tra cui l’approccio contrastivo tra italiano e tedesco e la spiegazione dei segnacasi; da Jagemann, autore della Italienische Sprachlehre (1801), Fernow riprende invece l’idea di un’appendice poetica e la scelta dell’Accademia della Crusca come fonte per i suoi esempi.

Una grammatica contrastiva

Uno dei tratti più caratteristici dell’opera di Fernow è il confronto sistematico tra italiano e tedesco, soprattutto nei punti di maggiore difficoltà per i suoi connazionali. Egli osserva tendenze ricorrenti negli apprendenti tedeschi – come la confusione tra suoni [p]/[b] e [k]/[g], l’uso obbligatorio del soggetto, la scarsità di tempi passati e di coniugazioni verbali – e adatta di conseguenza la spiegazione grammaticale. Questo approccio, raro all’epoca, rivela una buona padronanza di entrambe le lingue e un’attenzione alla didattica che lo distingue dai maestri di lingua suoi contemporanei, solitamente formati in filologia classica.

Nell’appendice poetica, invece, Fernow propone un confronto più letterario tra le due lingue: se il tedesco gli appare più ricco e potente, l’italiano si distingue per armonia e musicalità. Tale contrapposizione culmina nelle metafore della «deutsche Dichterharfe» (‘arpa tedesca’) e della «italienische Leier» (‘lira italiana’), con cui Fernow rielabora un topos diffuso, ovvero quello della lingua italiana come lingua musicale.

Fortuna dell’opera

Sulla fortuna della grammatica di Fernow si hanno poche notizie. Quattro anni dopo la prima edizione, Böttiger (1808, p. 10) osservava che l’opera «meriterebbe di essere molto più stimata e conosciuta di quanto non sia». Una ristampa del 1815, reperita online, lascia comunque supporre un certo interesse dei contemporanei. Oggi Fernow è ricordato soprattutto come critico d’arte, ma la sua Italienische Sprachlehre für Deutsche continua ad attirare l’attenzione di linguisti e storici della lingua italiana, come dimostra anche la sua presenza all’interno del progetto GeoStoGrammIt. Pur nei limiti legati al contesto cronologico, la grammatica si distingue per l’equilibrio tra rigore e conoscenza pratica dell’italiano, maturata attraverso l’esperienza diretta del suo autore.

Per approfondire

Karl August Böttiger, Notizie sulla vita e gli scritti di Carlo Luigi Fernow tratte dal Morgenblatt, o Foglio mattutino per le persone culte ec. pubblicato da Cotta in Tubinga, n. 303, seconda Annata, mese di dicembre, 1808, disponibile in rete al collegamento https://books.google.it/books?id=a3fd5dmeDP0C&hl=it&pg=PA3#v=onepage&q&f=false.

Karl Ludwig Fernow, Italienische Sprachlehre für Deutsche. Erster Theil, Tübingen, in der J.G. Cottaschen Buchhandlung, 1804, disponibile in rete al collegamento https://www.digitale-sammlungen.de/view/bsb10588010?page=%2C1.

Karl Ludwig Fernow, Italienische Sprachlehre für Deutsche. Zweiter Theil, Tübingen, in der J.G. Cottaschen Buchhandlung, 1804, disponibile in rete al collegamento https://www.digitale-sammlungen.de/view/bsb10588011?page=%2C1.Giuseppe Gabetti, Fernow, Karl Ludwig, in Enciclopedia Italiana, 1932, disponibile in rete al collegamento https://www.treccani.it/enciclopedia/karl-ludwig-fernow_(Enciclopedia-Italiana)/.

Umberto Gorini, Storia dei manuali per l’apprendimento dell’italiano in Germania (1500- 1950). Un’analisi linguistica e socioculturale, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1997.

Giada Mattarucco, Grammatiche per stranieri, in Giuseppe Antonelli, Matteo Motolese, Lorenzo Tomasin (a cura di), Storia dell’italiano scritto. IV. Grammatiche, Roma, Carocci, pp. 141-168, 2018.

Massimo Palermo, Danilo Poggiogalli, Grammatiche di italiano per stranieri dal ‘500 ad oggi. Profilo storico e antologia, Pisa, Pacini, 2010.

Johanna Schopenhauer, Carl Ludwig Fernow’s Leben, Tübingen, in der J.G. Cottaschen Buchhandlung, 1810.

settembre 2025